内容简介

(內容+受眾)×影响力=回报

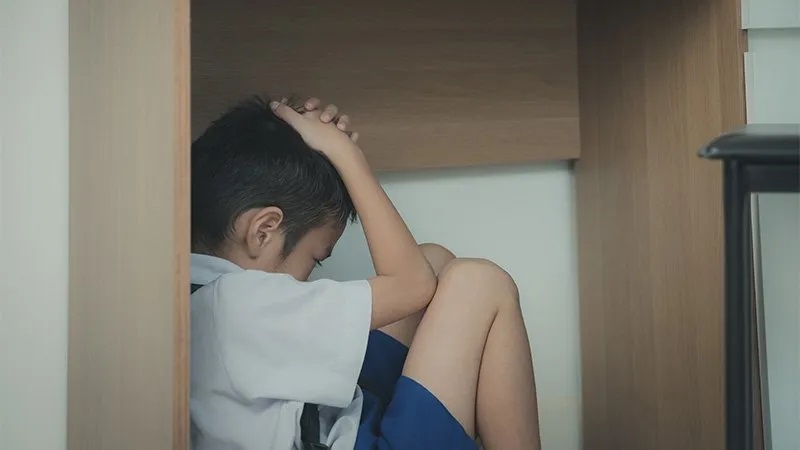

是欣羡的对象,还是混乱的推手?

是绚烂生活的体现,还是被流量淹没的傀儡?

网红产业是经济不稳定和社会制度剧变的产物,

却也反过来改造了真实的定义和生活的样態。

从blog到FB、IG,网红兴起至今仅仅十多年,却似乎占據了社会上大量眼光及声量。时机配上商业操作的结果,这个新兴群体在短时间內由兴趣取向的个人用户發展成为价值上千亿臺幣的产业,还也彻底改变了文化、资讯流动方式以及我们彼此之间的关係。

这一切是如何开始的?又是如何变成现在这样流量为王、真假难辨的局面?

【网红从哪来】

网红及其前身部落客,最早是一群试图在经济不稳定时期掌握自身命运的平凡人。

1990年代的创业精神、2008年的金融海啸、千禧世代对於体制及媒体的不信任、传统媒体行销业面临不得不的转型……这些因素都是网红产业成型的重大推力。

【网红的影响力从哪裡来】

网路时代开始之後,人们的交流打开了一扇前所未有的窗。我们上网看他人的经验心得,也分享自己的人生体会,而意见和人流汇聚,影响力就悄悄萌芽。当具有社交功能的平台出现,早期的blogger就成了第一波酝酿和發挥影响力的素人。即使起初没没无名,他们拥有的热情和分享人生的真实性都和传统媒体大不相同,因此格外吸引人,一切看似真实而可信——至少比媒体內容还可信。

产业中的真实性,起初是建立信任关係的基础,但如今这个概念,不仅是社会建构的结果,更是整个商业产业共谋的建构,最终演变成产业中的企业来决定要如何表达真实,接著削弱了网红本身的自我概念,又进一步影响全球数十亿社群媒体用户会用哪些类型的內容和工具来进行沟通和自我表达,连带造成了整个社会的认同危机。

【「真实」影响力,要往哪裡去】

真实性给了网红影响力。但是当影响力带来商业合作,流量指標逐渐成为网红关注的重点,受眾被视为潜在可赚钱或是可以量化的个人利益,经验分享和人际关係退居次要,人们才發现一切渐渐失衡。2010年代後,产业注重的是如何更有效率地把影响力变成商业机会,包括如何选择、如何定价、如何产出有商业效益的图文、如何创造有利IG發文扩散的环境,结果观眾开始分不清眼前內容是真是假,网红开始担忧资本干涉创作与發言权,商业品牌也开始疑惧品牌形象受害。网红的影响力持续發酵,人们却似乎还没有准备好面对变化。

本书作者洪德花了八年时间追踪网红产业的流变,从最早也最深受商业力量影响的时尚与生活风格网红开展一系列研究,深入访谈了许多率先踏入领域的社群网红、营销人员、网红经纪、商业品牌高层和科技趋势分析师,以数十场深入访谈及超过两千篇的文章分析,展示了早期踏进此产业的人如何专心创建和利用数位个人品牌,以在经济不確定时期掌握对自己职业命运的控制。隨著时间的推移,他们的活动融合成了一个产业,影响力远远超出创始人的梦想,也超出了他们的控制範围。本书说明了他们为创建、营利和销售社群媒体內容所开發的方法如何渗透到我们的生活中,並造成了未曾预料到的文化和经济成 本,梳理出网红产业以真实性为本,影响力为槓桿的历史脉络与潜藏的影响,以及,开给未来的可能解方。

作者简介

作者简介

艾蜜莉.洪德(Emily Hund)

宾州大学安纳伯格传播学院数位文化与社会中心的研究员,专精社交媒体、消费文化以及科技和创意产业相关的主题,经常以此撰文、演讲和提供諮询。

在从事研究之前,她曾担任杂誌作家和社群媒体编辑,並从宾夕法尼亚州立大学取得新闻学和社会学双学士学位、传播学博士学位。

译者简介

尧嘉宁

臺湾大学法律学硕士,英国伦敦大学亚非学院社会人类学硕士。现为英/日文专职译者,译有《温柔的复仇:奥比‧萨克思的创痛与重生札记》(麦田)、《剪裁歧见:订做民主社会的共识》(卫城)、《 从噁心到同理:拒斥人性,还是站稳理性?法哲学泰斗以宪法观点重探性倾向与同性婚姻》(麦田)、《全球科技八巨头GAFA ╳ BATH》(先觉)、《桑塔格》(卫城)、《傲慢的堡垒:重探性侵害的问题根源、问责制的未竟之业》(麦田)、《无国籍:一部关於身分、人权与国家主权的近代史》(八旗)、《法庭上的伪科学》(商周)等等。

目录

绪论

第一章基础

第二章为交易型的产业设定合约条款

第三章让影响力更有效力

第四章揭露影响力的阴谋,並重新定位

第五章产业的分界消失

第六章真实的代价

附录

······

版权声明:本站所提供的文章、图片等内容均为用户发布或互联网整理而来,仅供学习参考,如有侵犯您的版权,请联系我们微信:bandu2000删除。如遇到下载链接失效,或者其他问题,请加微信:bandu2000客服看到信息会第一时间处理,更新链接或者补发。 谢谢理解!

eling1103

eling1103

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注